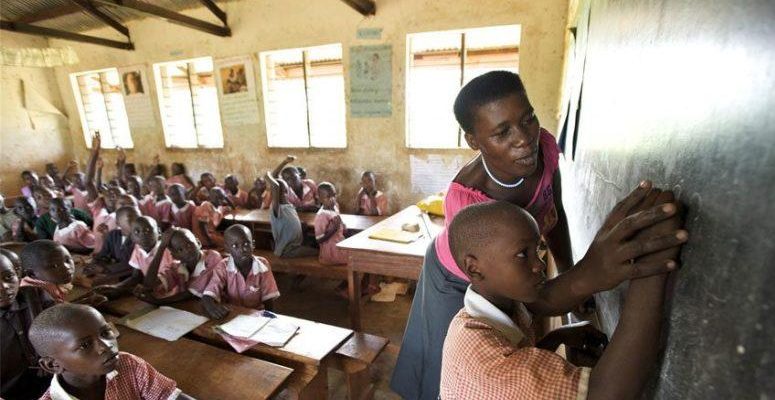

Une loi ambiguë, terreau des abus

La loi d’orientation n° 98/004 du 14 avril 1998 affirme que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire, tout en appelant familles et « partenaires » à contribuer à l’offre éducative. Cette formulation a ouvert la porte à des interprétations larges de la gratuité. Sur le terrain, les APE se sont imposées comme des acteurs centraux de la vie scolaire. Officiellement facultatives, leurs contributions sont le plus souvent présentées comme indispensables : dans de nombreux établissements, l’inscription ou l’accès à la classe est subordonné au paiement de ces sommes, dont le montant, fixé sans vraie concertation, varie fortement d’une école à l’autre.

Une manne financière sans contrôle

Les fonds collectés par les APE représentent, selon des ONG locales et la presse, plusieurs milliards de francs CFA chaque année. Ils devraient financer des besoins matériels et d’entretien essentiels à l’accueil des élèves. En réalité, la gestion de ces ressources échappe largement à toute surveillance indépendante. Les bureaux de l’APE, composés de parents élus, disposent d’une autonomie étendue ; les cas de détournements, de projets fictifs ou de surfacturations se multiplient, sans reddition de comptes systématique. Les contributions sont exigées par élève : chaque enfant doit s’acquitter des frais demandés, si bien qu’un parent ayant cinq enfants scolarisés dans le même établissement paie cinq fois ces prélèvements, ce qui pèse très lourdement sur les ménages nombreux. Parfois, des chefs d’établissement sont accusés de s’approprier une partie des sommes, signe d’une corruption qui tend à se normaliser.

L’extension du phénomène au secondaire

« Cette dérive ne mine pas uniquement le primaire, le secondaire n’est pas épargné », dénonce un acteur de la société civile et parent d’élève. Il signale des montants fixés sans consultation des familles et des pratiques qui dépassent les frais réellement exigibles. Dans certains établissements, on impose chaque année 5 000 francs pour des « frais d’informatique » alors qu’il n’existe ni équipements ni enseignants en informatique. Plutôt que de facturer ces frais, l’école devrait demander aux élèves d’apporter leur appareil ou fournir le matériel nécessaire pour assurer les cours. Les sommes perçues servent pourtant de justificatif administratif : des enfants paient pour des cours et des équipements qu’ils ne verront jamais. Le témoin évoque aussi le cas du carnet médical : malgré l’absence de visites, les familles sont contraintes d’acheter un nouveau carnet chaque année, souvent fourni par un prestataire lié à l’entourage du responsable d’établissement, en complicité avec le président de l’APE. De telles pratiques conduisent à l’exclusion sociale et scolaire et accroissent le risque, en cas d’abandon, d’exposition à la prostitution et à la délinquance.

L’ambiguïté de l’État

La position des autorités entretient la confusion. Officiellement, l’État réaffirme la gratuité du primaire, mais il tolère, parfois encourage, le recours aux contributions familiales pour compenser le sous-financement chronique du secteur. En laissant aux APE la charge du financement du fonctionnement courant, l’État délègue une part de ses obligations budgétaires. Nous avons contacté la délégation départementale de l’éducation de base du Mbam-et-Inoubou ; elle nous a indiqué qu’elle devait obtenir l’autorisation de sa hiérarchie pour s’exprimer sur ce sujet. Nous avons également sollicité la délégation des enseignements secondaires, qui nous a répondu qu’elle attendait, elle aussi, l’autorisation de sa hiérarchie pour tout commentaire. Les circulaires ministérielles, qui reconnaissent la légitimité des APE tout en rappelant la gratuité, renforcent cette contradiction et maintiennent les parents dans une contrainte silencieuse : payer pour qu’une école publique fonctionne.

Une réforme devenue urgente

La forme actuelle des APE constitue un frein à l’équité du système éducatif. L’implication des familles demeure souhaitable, mais elle ne doit pas se substituer à l’action publique. Il faut d’abord clarifier le cadre juridique pour proscrire toute contribution obligatoire, mettre en place des audits indépendants assortis de sanctions en cas de malversations, garantir des mécanismes de recours accessibles aux parents et accroître significativement le financement public pour rendre effective la gratuité de l’enseignement de base.

Une école gratuite seulement sur le papier

Le paradoxe est net : la gratuité proclamée par la loi se heurte à des pratiques qui imposent un ticket d’entrée payé par les familles. Une structure conçue pour rapprocher parents et enseignants s’est transformée en instrument de contrainte. Tant que l’État n’assumera pas pleinement la prise en charge financière de l’éducation de base, la gratuité restera une promesse fragile, contredite chaque jour par la réalité.

Comments