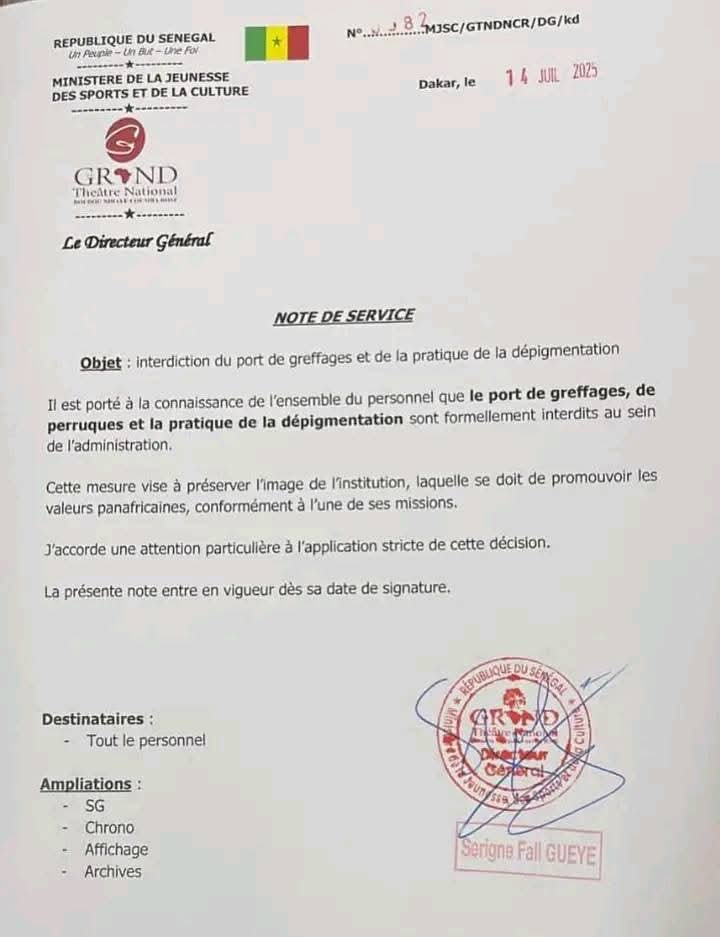

Le 14 juillet, le Grand théâtre national de Dakar, établissement public sous l’égide du ministère sénégalais de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a émis une note de service annonçant l’interdiction formelle du port de greffages, de perruques et de toute pratique de dépigmentation pour son personnel. Cette décision, sans précédent, se voulait une mesure de préservation de l’image de l’institution et de promotion des valeurs panafricaines. Cependant, face à une forte indignation au sein de la société civile, la direction du Grand théâtre a annulé cette mesure le 15 juillet.

Une mesure identitaire et sanitaire

Cette initiative visait à favoriser un retour à l’authenticité, tout en soulevant des enjeux de santé publique significatifs. Au Sénégal, les pratiques de dépigmentation de la peau, connues localement sous le terme de xessal, demeurent largement répandues. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 27 % des femmes sénégalaises âgées de 15 à 49 ans ont déjà eu recours à des produits éclaircissants. Ces substances, souvent riches en hydroquinone ou en corticoïdes, sont associées à des risques graves, tels que le vieillissement prématuré de la peau, des troubles rénaux, le diabète, et même certains cancers cutanés.

Une économie de la beauté mise à l’épreuve

L’interdiction du port de perruques et de greffages capillaires menaçait également un secteur économique informel particulièrement dynamique. À Dakar, le marché de la coiffure génère des milliards de francs CFA chaque année. En 2023, les importations de mèches synthétiques ont dépassé les 9 milliards de FCFA, selon les douanes. Ce secteur constitue une source de revenus essentielle pour des milliers de femmes, souvent jeunes, qui sont auto-entrepreneures et évoluent en marge de l’emploi formel.

Des critiques virulentes sur le terrain des droits

Si certains ont salué cette initiative comme une tentative de revalorisation des canons de beauté africains, la société civile n’a pas tardé à dénoncer une atteinte aux libertés individuelles. Ndeye Fatou Kane, écrivaine et chercheuse en sociologie du genre, a qualifié cette note de paternaliste et sexiste. Elle s’interroge : « Les valeurs panafricaines sont un fourre-tout. On parle de quelles valeurs ? Qu’est-ce que l’on y inclut ? » Elle souligne également l’asymétrie du discours, estimant qu’une mesure de ce type aurait dû s’appliquer également aux hommes, en les incitant, par exemple, à renoncer aux costumes occidentaux. « C’est misogyne », conclut-elle.

Des interrogations sur les politiques en faveur des femmes

Au-delà de cette polémique, de nombreuses voix féministes expriment leur vigilance face aux orientations du nouveau pouvoir. Le gouvernement sénégalais ne compte que quatre femmes sur 25 ministres, et le ministère de la Femme a été intégré à celui de la Famille, suscitant des inquiétudes. Ces militantes craignent que des discours identitaires ne servent à masquer un recul des droits des femmes et de leur autonomie.

Vers une refondation esthétique africaine ?

Malgré ce rétropédalage, la tentative du Grand théâtre s’inscrit dans un mouvement continental de renaissance culturelle. Des pays tels que le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Nigeria ou encore le Rwanda ont engagé des actions contre la dépigmentation. En Afrique, un vent de décolonisation esthétique souffle, favorisant le retour au naturel, la valorisation de la peau noire et la mise en avant des langues et cultures locales.

Cependant, pour que cette quête d’authenticité ne se transforme pas en une nouvelle forme de contrôle social, elle devra s’appuyer sur l’éducation, le dialogue et le respect des libertés individuelles. La beauté africaine ne doit pas être imposée, mais célébrée dans toute sa diversité.

Comments